以管钳为笔 凝匠心铸梦

——记日照新东港城市发展集团有限公司第一党支部委员、安委办常务副主任、正高级工程师:李宜普

导读:

在鲁东南日照城乡的街巷里,总能看到一位肩扛管钳的身影,时而俯身倾听井盖下的水流声,时而急匆匆叩响业户家的大门。他布满老茧的手掌抚过锈迹斑斑的阀门,像中医切脉般精准判断管道症结。这位被居民称为“管道华佗”的大忙人,正是日照新东港城市发展集团有限公司工程师李宜普。34年间,他用一把管钳丈量城市地下管网的脉络,以工匠之心熔铸万家灯火的温暖,将平凡的管道工岗位化作科技创新的战场。

图1. 李宜普在中建路桥集团作学术报告

一、扎根一线:管钳下的民生温度

1991年春,19岁的李宜普接起父亲递给他的老式管钳,走进日照劳动服务建筑公司。在石臼港的建设工地上,他跪在泥泞中学习化工码头管道连接技术,膝盖磨出血泡仍咬牙坚持。“那时候跟着师傅学热熔焊接,夏天管子烫手,就垫块湿毛巾接着干。”回忆起学徒时光,他卷起袖子露出手臂上的烫伤疤痕,“这些‘勋章’比任何证书都珍贵。”

2018年滕家村改造期间,72岁的张秀英老人因下水道反水急得直哭:“家里泡得没法住人,开挖又怕破坏地基。”李宜普带着团队连续三天蹲守,发明“三维建模 + 声波检测”诊断法。他钻进直径80厘米的检查井,手持检测仪在黑暗中爬行360多米,膝盖磨破渗血仍坚持作业。最终定位17处隐蔽漏点,采用“内衬修复 + 局部顶管”技术,仅用300平方米开挖量完成修复。工程竣工那天,张秀英颤巍巍地递上煮鸡蛋:“小李啊,你比亲儿子还贴心!”

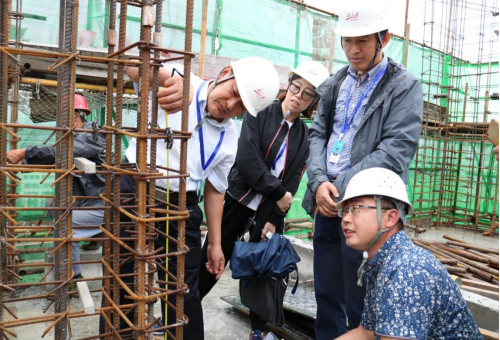

图2::李宜普在滕家村改造现场,对照图纸进行优化管道安装,专注神情展现其专业与敬业

李宜普的工作足迹覆盖日照市区1200余个项目,安装管道总长度达2300多公里,相当于250座珠穆朗玛峰的高度。他主持评审86项危大工程,创新解决23项穿铁穿河“卡脖子”技术难题,其经验技术写入企业《老旧小区改造导则》,在全市推广后节约资金超1.2亿元。

二、创新攻坚:科技赋能行业突破

在日照数字产业园大厦建设中,130米高空的管道减压难题让外国专家摇头:“中国设备达不到承压标准。”李宜普带领团队在工地搭起临时实验室,连续47天吃住现场。他组织团队主持设计的智能减压系统采用“多级缓冲 + 动态补偿”技术,将管道承压从1.6MPa提升至2.2MPa。测试当天,当高压水流通过新型阀门平稳输送时,德国工程师竖起大拇指:“Chinese plumber, magic!”

2022年,东港区23个小区突发管网故障。李宜普钻进工作室研发“管道机器人 + AI诊断”系统,将高清摄像头、声呐检测仪和光谱分析模块集成到直径15厘米的机器人中。调试阶段,他连续72小时盯着监控屏,眼睛充血仍不肯休息。这套系统在东港区改造中精准定位327处缺陷,居民王志强见证了奇迹:“机器人钻进管道半小时,电视上就显示出破损位置,比做肠镜还清楚!”

图3:李宜普正在对自主研发的管道机器人进行调试,专注调试设备的他,展现出对科技创新的执着追求

三、匠心传承:培育行业新生力量

在新东港控股集团实训基地,李宜普跪在地上示范管道焊接:“焊缝要像鱼鳞一样均匀,每个焊点都是良心的刻度。”他创建的“金蓝领工作室”墙上,挂满徒弟们的获奖证书和感谢信。徒弟冯永刚的父亲曾是李宜普的工友,2016年父亲病逝前叮嘱:“跟着老李好好学。”李宜普将冯永刚收为关门弟子,每天提前一小时带他练习“盲焊”——蒙眼触摸管道接口,仅凭手感判断误差。2023年在全市技能大赛上,冯永刚以0.08mm的焊接误差夺冠。捧着奖杯,他哽咽着说:“师傅的手掌就是最精准的卡尺。”

李宜普独创“三维教学法”(BIM建模 + VR实训 + 现场实操),使人才培养周期缩短40%。工作室累计培训5600多人次,培养高级技工326人、一级技师17人,带领的9名徒弟获“山东省技术能手”,2人入选“齐鲁大工匠”。近五年,团队技术革新47项,创效1.2亿元,获国家专利15项(发明专利3项)。

图4:李宜普在实训基地耐心指导徒弟进行管道预留位置丈量焊接,手把手教学,传递匠心精神

四、为民服务:风雨中的坚守担当

2022年台风“梅花”登陆当晚,李宜普的手机突然响起:“李班长,日照海曲中路隧道涌水!”他抓起雨衣冲进暴雨,带领“党员抢修突击队”奔赴现场。在齐胸深的洪水中,他蜷缩在直径1.2米的管道里,用身体顶住堵漏板,指挥队员实施“虹吸引流 + 快速封堵”。连续72小时奋战,他的双脚泡得发白肿胀,却笑着对居民说:“放心,管道比我的腰杆还结实!”

2023年冬,金马三区尿毒症患者陈女士家中透析管道突发破裂。李宜普深夜冒雪赶来,发现老式铸铁管腐蚀严重。他当机立断采用“双套管应急方案”,跪在结冰的地面上连续焊接3小时。当清澈的水流重新流入透析机时,陈女士的丈夫扑通跪地:“您救的不止是管道,是我妻子的命啊!”

李宜普创新“一管一策”改造模式,解决2.3万户排水难题;主持大董家村12号楼改造,工期从90天压缩至68天,居民送“管通万家”锦旗;应急抢修386起,团队创造“30分钟响应、2小时止水”纪录;开设“老李热线”,累计接听咨询电话1.2万通,解决疑难问题2300余件。

李宜普深耕行业34年,以创新为笔,书写卓越篇章。技术上,他斩获15项国家专利(含3项发明专利),主导制定3项国家标准,成为行业技术革新的引领者;工程建设领域,3项鲁班奖、5项国家级示范项目、46项省级优质工程,树立起工程质量标杆 ;经济效益方面,近五年创效2.1亿元,节约能耗5600多万元,推动企业转型升级;社会效益显著,成功解决1.8万件民生难题,多个课题纳入3项行业战略,提升城市治理水平;学术贡献突出,发表60余篇专业论文,出版3部学术专著,承担7项研究课题,构建起完备的行业理论体系。

在日照智慧城市指挥中心,李宜普盯着巨幅屏幕上跳动的管网数据:“现在全市5300多个传感器实时监测,就像给管道装上了心电图。”他主导的“城市管网数字孪生”项目,采用“管网碳计算器”量化每条管道的碳排放强度;构建“管道医生”专家系统,实现远程诊断维修;通过AI算法实现故障预警准确率98%。2024年汛期,系统提前48小时预测石臼街道黄海一路管网排泄不畅过载,避免了千万元损失。

从手持管钳的一线工人,到引领行业的卓越工程师;从手工焊接到智能机器人;从地下管网到数字孪生,变的是技术手段,不变的是“管通万家”的初心。李宜普用34年时光,在管道间书写传奇,让匠心之光,照亮城市发展之路。

联系地址: